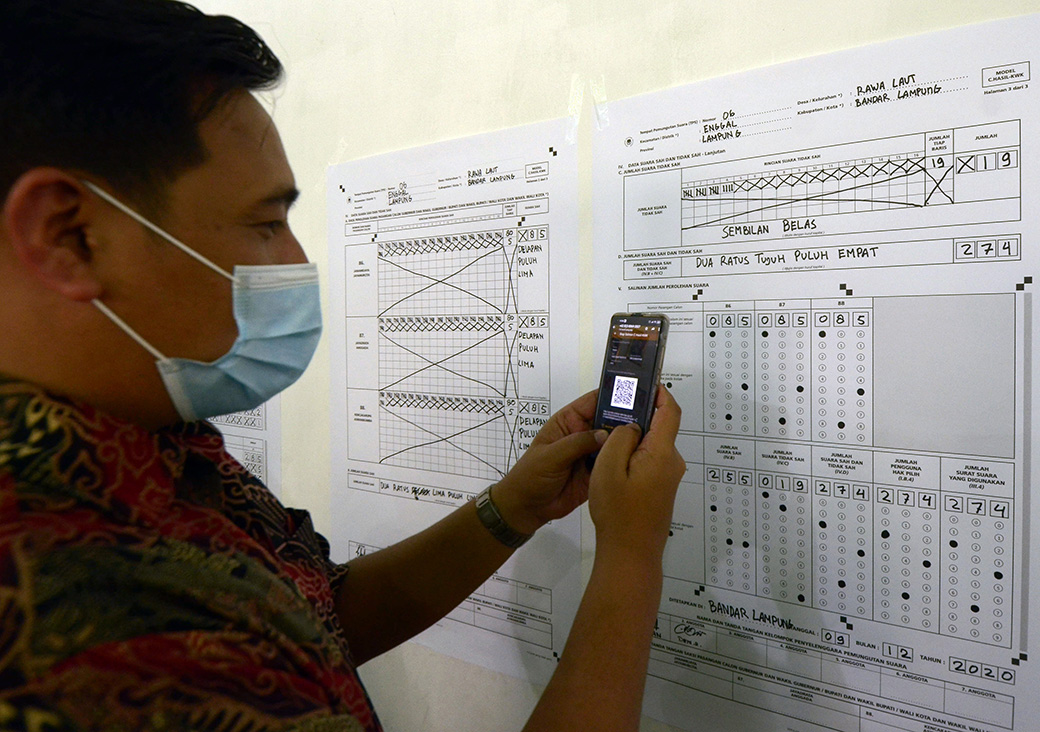

Petugas menunjukkan aplikasi Sirekap saat uji coba Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pemilihan serentak di SOR Volly Indoor Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (9/9/2020). ANTARAFOTO/M Agung Rajasa

“Aneh banget! Masa paslon ini dapat lebih dari 400 suara di TPS gue? Padahal pemilihnya cuma 300-an.”

Ujaran ini ada dalam salah satu cuitan seorang warganet di media sosial X, pekan lalu, usai Pemilu 2024. Warganet ini mengaku sebagai salah satu pemilih yang mengecek data situs Pemilu 2024 milik Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai hasil rekapitulasi dari aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Pernyataan senada banyak bisa ditemui beragam aplikasi media sosial lainnya, terkait psemilu. Ya, kebanyakan mereka mempertanyakan aplikasi Sirekap.

SiRekap sendiri merupakan alat bantu bagi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di seluruh Indonesia untuk melaporkan hasil pemungutan suara pada masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Kekacauan Pelaporan Sirekap

Sayangnya, penggunaan Sirekap pada Pemilu 2024 menuai polemik. Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) meminta KPU untuk menghentikan proses penghitungan suara elektronik melalui aplikasi ini karena terdapat indikasi kecurangan. Terdapat kemungkinan manipulasi data karena waktu penghitungan melalui Sirekap terlalu memakan waktu.

Padahal dengan sistem penyelarasan data digital, seharusnya data Sirekap dapat ter-update pada waktu yang sama, atau setidaknya tak terlalu jauh berbeda dengan waktu penutupan penghitungan suara di TPS. Kenyataannya, hingga Jumat (16/02) sore, dua hari setelah hari pemungutan suata, data Sirekap masih belum rampung. Angka yang tercatat bahkan baru mencapai 60,49%.

Baca juga: Legislator Nilai Sirekap Rentan Peretasan

Selain itu, masyarakat juga menduga adanya penggelembungan suara terhadap salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal ini diduga merupakan hasil kombinasi dari kesalahan konversi data pada aplikasi Sirekap, dan atau minimnya ketelitian petugas saat mengirim (submit) data.

“Jadi di Sirekap itu kita kan ngefotoin form yang berisi hasil penghitungan, kemudian semacam di-scan sama aplikasi. Nah, setelah di-scan itu, petugas sebenarnya ada kesempatan ngedit. Cuma mungkin ada yang gak ngecek, jadi asal submit data yang salah,” jelas Widyar, Peneliti Visi Teliti Saksama yang juga bertugas sebagai KPPS di tempat tinggalnya.

Widyar juga menjelaskan bahwa kesalahan konversi data dapat terjadi salah satunya karena petugas KPPS salah mempraktikkan instruksi pengisian formulir hasil penghitungan.

“Kita nulisnya harus kotak-kotak kaya angka di kalkulator gitu. Angka 0 itu seharusnya ditulis X. Kalau ditulis 0, bisa-bisa sistemnya ngebaca sebagai angka 8. Makanya banyak yang seharusnya 81 (misalnya), dia nulisnya 081, kebacanya jadi 881 suara.”

Sebagai informasi, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memang mengakui adanya kesalahan konversi data dari form penghitungan suara dan yang terbaca oleh sistem. Oleh lembaga tersebut, KPU juga telah diminta segera melakukan perbaikan.

Akan tetapi, Pakar Digital Forensik dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Agung Harsoyo mengungkap adanya kekurangan lain pada aplikasi Sirekap selain pada konversi foto ke dalam tulisan. Pratama menekankan bahwa terdapat celah dalam hal ketiadaan fitur pengecekan kesalahan (error checking) sistem masukan data (entry).

"Sirekap ketika dibuat mesti mempertimbangkan dan mengimplementasikan requirements yang dibuat KPU. Contoh kecil, jika maksimum pemilih pada satu TPS adalah 300, maka pada aplikasi Sirekap jika ada perolehan suara melebihi 300 sudah tersaring, harus ada indikasi error," kata Agung.

Relevansi Zaman Vs Minimnya Persiapan

Sebelum kasus Sirekap, permasalahan pada sistem berbasis teknologi yang diusung pemerintah juga sempat beberapa kali terjadi. Salah satunya pada masa perubahan sistem tapping kartu uang elektronik (e-money) untuk mengakses fasilitas bus TransJakarta. Jika sebelumnya penumpang hanya perlu melakukan tapping kartu pada saat masuk, mulai 4 Oktober 2022 tapping juga harus dilakukan sebelum keluar dari bus.

Permasalahannya, terdapat banyak keluhan dari penumpang bahwa saldo mereka terpotong pada kedua proses tapping, baik saat masuk maupun keluar. Padahal, pihak TransJakarta mengumumkan bahwa saldo hanya akan terpotong pada saat tap keluar. Setidaknya hingga 26 Oktober 2022 PT Transportasi Jakarta mengungkap bahwa telah ada 664 aduan terkait dua kali pemotongan saldo saat tap in dan tap out.

Jika belum melakukan tap out ketika keluar dari halte atau bus, kartu akan terblokir dan tidak terbaca. Dan pada saat tapping di perjalanan selanjutnya, penumpang harus melakukan reset kartu pada sarana yang tersedia pada halte. Pada awal masa transisi, hal ini mengakibatkan penumpukan penumpang di sejumlah halte karena banyaknya kartu yang terblokir.

Selain masalah double tap, terdapat juga celah pada pemilihan waktu pemotongan saldo e-money. Karena pemotongan saldo dilakukan pada saat tap out, penumpang yang memiliki saldo kurang dari Rp5.000,- masih dapat masuk bus. Akan tetapi, mereka justru tak bisa keluar dari bus atau halte sebelum mengisi ulang saldo. Padahal apabila pemotongan dilakukan pada saat tap-in, penumpang dapat lebih awal menyadari bahwa saldonya kurang.

Sejumlah contoh tersebut memperlihatkan bahwa sistem atau perangkat berbasis teknologi yang dibesut pemerintah masih kerap bermasalah pada saat dipraktikkan. Hal ini memperlihatkan masih belum optimalnya persiapan sebelum memutuskan untuk meluncurkan teknologi tersebut.

Di lain sisi, lembaga dan institusi pemerintah memang punya kewajiban untuk terus meningkatkan kinerja dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Seperti yang dikatakan Rhenald Kasali dalam buku The Great Shifting (2018), kunci dari keberhasilan jangka panjang adalah menjadikan diri dan lembaga tetap relevan terhadap perubahan.

Pemerintah telah berupaya mengejar target relevansi tersebut dengan mengaplikasikan sistem pelayanan berbasis teknologi digital yang diharapkan mempermudah interaksi dengan masyarakat. Langkah ini dijalankan pemerintah melalui penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sejak 2018, seiring diterbitkannya Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 Tentang SPBE.

Sayangnya, melansir data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2023), indeks kepuasan terhadap SPBE nasional selama periode 2018-2022 masih berada di kategori cukup, dengan nilai terendah 1,98 pada 2018 dan nilai tertinggi 2,34 pada 2022. Angka ini belum bisa dimasukkan ke dalam kategori baik, apalagi sangat baik dan memuaskan, di mana angka indeks minimalnya harus mencapai 2,6 (baik), 3,5 (sangat baik), dan 4,2 (memuaskan).

Meskipun, perlu diakui, perlahan tren indeks kepuasan tersebut menunjukkan peningkatan, tingkatannya masih terbilang rendah. Apalagi, kualitas yang belum mumpuni ini juga diiringi dengan tidak rapinya koordinasi dalam produksi setiap perangkat, atau sistem teknologi pemerintah. Hingga 2023 saja terbilang sudah ada sekitar 27.000 aplikasi pelayanan pemerintah, baik pusat dan daerah di Indonesia.

Bengkaknya jumlah aplikasi pelayanan berbasis digital dari pemerintah memberikan indikasi adanya pengulangan input maupun informasi dari lebih dari satu aplikasi. Kondisi ini mengingkari prinsip efektivitas dan efisiensi yang justru semula menjadi tujuan awal dibangunnya aplikasi-aplikasi atau sistem tersebut. Terlebih, seperti sejumlah kasus yang telah dibahas di awal artikel, perangkat-perangkat pelayanan permerintah berbasis digital kerap terciduk memiliki sejumlah kekurangan. Ironinya, kekurangan tersebut baru terdeteksi ketika perangkat atau sistem tersebut digunakan pada momentum krusial, seperti yang tercermin pada penggunaan Sirekap dalam mengawal Pemilu 2024.

Mempertanyakan Praktik Trial and Error

Permasalahan teknis Sirekap yang mengakibatkan kekacauan pasca Pemilu 2024 sangat disayangkan. Mengingat aplikasi ini sebenarnya sudah pernah diuji coba sebagai alat bantu untuk mengawat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2020. Setelah uji coba tersebut pun, KPU mengklaim telah melakukan evaluasi berkala terhadap sistem Sirekap.

Di lain sisi, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja justru menganggap wajar kekeliruan pada aplikasi Sirekap karena sistem ini dinilainya masih baru.

"Sirekap ini sistem baru dan saya kira pasti ada trial dan error-nya. Kita berharap ini tidak menjadi isu yang berkembang," ujarnya.

Pertanyaannya, apakah trial and error masih pantas dilakukan pada pelaksanaan kegiatan utama, terutama yang berskala nasional seperti Pemilu 2024?

Sejatinya, metode trial and error berasal dari Teori Belajar Thorndike yang dikembangkan oleh Edward Lee Thorndike. Lewat teori ini, Thorndike mengkaji proses belajar melalui hubungan antara stimulus dan respons (S-R) yang berfokus kepada pemberian edukasi kepada peserta didik.

Thorndike menjelaskan bahwa belajar merupakan suatu proses yang terbentuk dari asosiasi antara dua elemen yang disebut stimulus dan respons. Stimulus merupakan suatu perubahan yang terjadi pada lingkungan eksternal yang menjadi sinyal untuk mengaktifkan sesuatu untuk beraksi/ berbuat. Semantara, respons adalah sembarang tingkah laku yang muncul karena rangsangan tertentu.

Nah, supaya terjadi hubungan antara stimulus dengan respons, diperlukan adanya rangkaian proses yang meliputi usaha-usaha percobaan (trial) dan kegagalan-kegagalan (error) sehingga menjadi bahan evaluasi. Dalam pengkajian awalnya, Thorndike berfokus menekankan siswa untuk terus berlatih dan mencoba dalam proses pembelajaran. Metode inilah yang kemudian disebut trial and error.

Metode trial and error sendiri merupakan bentuk paling dasar dari proses belajar yang berlangsung menurut tiga hukum atau prinsip, yakni:

1. Law of readiness - bahwa proses belajar akan berhasil jika target/peserta didik memiliki kesiapan untuk melaksanakan dan merespons;

2. Law of exercise - bahwa proses belajar akan berhasil jika diiringi dengan latihan dan pengulangan dari pembelajaran; dan

3. Law of effect - bahwa proses belajar akan berhasil jika mendapatkan dampak baik.

Jika dikaitkan dengan kerap terjadinya masalah pada perangkat pelayanan berbasis teknologi milik pemerintah, agaknya pelaksanaan metode trial and error jadi pertanyaan besar. Apakah penerapannya sudah menganut prinsip-prinsip pembelajaran?

Terkait law of readiness, apakah perangkat atau sistem tersebut sudah siap dan dapat digunakan dengan baik? Dalam law of exercise, apakah sistem tersebut sudah melalui proses uji coba dan pelatihan berulang? Dan terakhir, melihat law of effect, apakah dari percobaan-percobaan yang telah terlaksana menimbulkan efek baik?

Jika memang perangkat dan sistem sudah siap digunakan, uji coba telah dilakukan berkala, serta memberikan dampak baik yang terlihat dari sentimen positif terhadap penggunaannya, bukannya ganjil jika masalah yang cukup fatal terjadi pada pelaksanaan selanjutnya? Apakah sebelumnya kekurangan tersebut tak pernah terdeteksi dan coba diatasi?

Simalakama Teknologi Dalam Momen Krusial

Apa yang terjadi pada Sirekap dan Pemilu 2024 sebenarnya sudah menjadi perhatian Ketua Bawaslu pada periode sebelumnya, Abhan. Tak beberapa lama sebelum pelaksanaan Pilkada 2020 silam, Abhan sempat mengemukakan keraguannya terhadap rencana penerapan Sirekap dalam pesta demokrasi tersebut.

Menurutnya, terdapat potensi kesalahan teknis maupun non-teknis, serta penyimpangan yang bisa menimbulkan efek domino terhadap hasil rekap oleh jajaran KPU. Abhan menilai bahwa KPU seharusnya mempertimbangkan permasalahan teknis di lapangan, serta pasal sanksi pidana apabila terjadi kesalahan teknis yang mengakibatkan perubahan hasil dan tuduhan pemilu curang melalui proses manipulasi dalam sistem.

Pendapat Abhan sebetulnya cukup beralasan mengingat penggunaan teknologi dalam momentum krusial bisa menjadi dilema. Hal ini juga diungkapkan Russel dan Zamfir (2018) yang mengkaji penggunaan teknologi untuk membantu proses pemilu. Menurut studi mereka, pemilu yang menggunakan teknologi memang dapat meningkatkan efisiensi. Tetapi yang harus diingat pula, di sisi lain bisa mengurangi kredibilitas. Hal tersebut tak lepas dari fakta bahwa teknologi selalu mempunyai kelemahan, misalnya dalam hal keamanan dan keandalan.

Masalahnya, kelemahan berupa minimnya kredibilitas tersebut akan berpengaruh pada tingkat kepercayaan pemilih. Akhirnya hal ini menjadi krusial karena kepercayaan merupakan aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan pemilu. Hal ini juga tentunya berlaku dalam berbagai momentum-momentum krusial lainnya yang berkorelasi dengan kepercayaan publik terhadap suatu institusi, dalam hal ini pemerintah.

Keraguan terhadap penggunaan teknologi dalam pemilu juga dialami sejumlah negara maju. Di Jerman dan Belanda misalnya, kegagalan dan kecacatan teknologi dalam pemilu berdampak pada terjadinya krisis kepercayaan yang memicu konflik. Keduanya terpaksa kembali kepada penyelenggaraan konvensional (Haryadi, Nurmandi, Muallidin, Kurniawan, & Salahudin, 2021). Sementara itu, di Amerika Serikat penggunaan teknologi juga memunculkan perdebatan yang tajam di antara pihak pemerintah dengan oposisi.

Bagaimanapun, penggunaan teknologi dan sisitem berbasis digital pada perangkat pemerintah, terutama dalam momentum krusial harus dilihat sebagai kelebihan dan kelemahan. Jika memang serius ingin digunakan, persiapan benar-benar harus dilakukan secara matang. Ekosistem baru perlu dibangun dan harus bersifat kondusif dan memadai.

Trial and error perlu dilakukan secara optimal, secara kualitas, bukan hanya kuantitas. Sumber daya harus terus diasah, baik petugas yang mengoperasikan maupun teknologi itu sendiri. Jangan sampai mempertaruhkan kredibilitas negara dengan dalih meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Akomodasi tantangan dengan persiapan, bukan klarifikasi berkelit saat masalah terjadi.

Referensi:

Firliani, Ibad, N., Nauval, & Nurhikmayati, I. (2019). Teori Throndike dan Implikasinya dalam Pembelajaran Matematika. Seminar Nasional Pendidikan “Literasi Pendidikan Karakter Berwawasan Kearifan Lokal pada Era Revolusi Industri 4.0”. Majalengka: Universitas Majalengka.

Haryadi, T., Nurmandi, A., Muallidin, I., Kurniawan, D., & Salahudin. (2021). Implementing "SiRekap” Application Based on Election for Improving the Integrity of Election Administrators and Increasing Public Trust. IHIET 2021: Human Interaction, Emerging Technologies and Future Systems V (pp. 159–165). Switzerland: Springer.

KPU. (2021, Februari 19). Evaluasi Sirekap untuk Roadmap Pemilu 2024. Retrieved from Komisi Pemilihan Umum.

Mulya, F. P. (2024, Februari 15 ). Temukan salah input data, Bawaslu minta KPU segera perbaiki Sirekap. Retrieved from Antaranews.

Prayoga, R. (2022, Oktober 26 ). TransJakarta terima 664 aduan saldo uang elektronik terpotong dua kali saat "tap in/tap out". Retrieved from Antaranews.

Russell, M., & Zamfir, I. (2018). Digital Technology in Elections Efficiency versus Credibility? . EPRS: European Parliamentary Research Service, 1–12.

Sinambela, Y. T. (2022, Desember 15). Menjadi Institusi Pemerintah yang Relevan di Era Digital. Retrieved from Kementerian Keuangan RI.

Suardi, Idris, A., & Amin, M. J. (2021). Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun. Jurnal Administrasi Reform, 9 (2), 1–15.